Anna Dumitriu是“多余研究院”(Institute of Unnecessary Research)的董事,同时也是一位非常深入科学研究领域的艺术家。几星期前我在阿姆斯特丹的移动音乐工作坊(Mobile Music Workshop)上遇到她,当时她正在展示“生物追踪(Bio-Tracking)”,一个手机,以GPS和一个名叫“社会之光(Socialight)”的软件为基础来显示。这种软件可以在布赖顿周围的众多位置贴上虚拟便条。

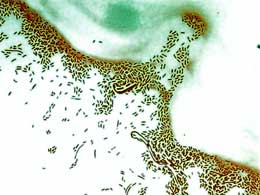

Anna在城市周围的很多地方采样了细菌和真菌,通过数码显微图片向我们展示这个看不见的世界。Luciana Haill、Ian Helliwell Ollie Glass和Juliet Kac谱写了一系列声音作品来配合这些照片。微生物学家John Paul为这些微生物撰写了科普说明文本。

GPS被用于标注微生物标本被采集的位置,将肉眼所能见与不能见的场景同置,在环绕地球的卫星和我们脚下的细菌间建立了微妙的联系

参观者可以下载这种软件,在各个站点间漫步,用手机接收短信、声音文件和图片。由于软件仍在运行,这一展览现在仍可访问。

我被Anna的热情和她对一个看不见的世界所赋予的诗意深深感染,当我发现这个世界的时候兴奋的像个柑橘榨汁机。于是我请她告诉我们有关于她作品的更多细节:

生物追踪的源

你是如何对细菌产生兴趣的?

我一直对微生物感兴趣,大概从小就这样,不过大约12年前,我研究的主要领域是不朽的概念,然后我开始对细胞生物学感兴趣,观察类似赫拉细胞(HeLa Cells)这样的不死细胞,然后我被邀请去伦敦的圣乔治医院(St Georges Hospital in London),在它们的临床基因实验室作短期住院医生,我开始进一步地对我们在媒体上看到的关于科学的观点和我们不经常听闻的故事间的差异感兴趣。微生物学和菌群的世界非常令人惊讶,对我而言它非常壮观,单单你指头尖上的细菌就比全世界的人口还要多,我真的难以置信。

你告诉过我(假如我没记错)曾和科学家们一起合作推进你的项目,你觉得他们怎么看待你的作品?他们对你的实验感兴趣么?

微生物学家似乎喜欢我的作品,因为我研究着他们没研究过的东西。如果你对微生物世界没有像我一样强烈的爱好,你不会做一个微生物学家,但因为资金或是其他的限制,他们没法研究普通菌群。临床微生物学研究大约1%左右的致病菌,我研究的那些则没有商业或医学价值,就像大海捞针一般,即便可能这茫茫大海中有什么东西值得用科学的眼光去审视,但你首先要费尽心思排除大量的干扰,这并不能产出获得资助所必需的快捷结论或是科学论文之类的东西。

就认识论的角度而言,这是个有趣的现象。我们如何界定什么是已被研究过的呢?钱划定了这条线。不过资助者们用其他的方法来评价艺术,对我们认识观的质疑可能是个严重的问题,作品的审美性,公众的反应,都是重要的(英格兰艺术协会——Arts Council England资助了我的很多项目),因而我能够获得资助,作为一个艺术家来关注这一领域。在科学性的协助方面,我(在护理艺术领域)和伊斯特本地区总医院(Eastbourne District General Hospital ),布莱顿皇家苏塞克斯郡医院(The Royal Sussex County Hospital in Brighton),以及其他合作者和机构合作。对我而言数字媒体的应用(我关注可视计算机细菌模型和人工生命技术),并且我现在也是苏塞克斯大学计算神经学及机器人中心(The Centre for Computational Neuroscience and Robotics at Sussex University),世界上领先的人工生命研究小组之一,的常驻艺术家,这是非常有趣的经验。

我想强调的是我绝对是一个艺术家,我不认为我自己是一个科学家或是两者皆顾。我与科学间的关系不如说是我宁愿不合作(实际上我并不肯定到底是不是真的),不过我的意思是我觉得一个艺术家如果欠缺对目标的基本知识的话是没有能力对科学信息负责的。我是一个十分亲力亲为的人,我自己完成所有的实验室项目(对我而言这是制作的一部分)并且我将研究临床微生物学作为我博士学位(艺术品)的一部分,与其对某些概念(和一个科学家聊几次天,听到一些艺术家觉得很“酷”的想法,敬意油然而生)只有表面上的熟悉,我宁愿试图扎实地从问题内部弄清楚其概念,然后从最非正式的立场以一个艺术家的身份负责。的确,就保持外部人身份的问题存在相当程度的争议,我对此也接受,有趣的作品也是如此产生的,但我并不打算就这样下去,这并不是我想要的结果。

我对吸引尽可能多的观众和运用我的技术将这些问题和概念阐述给公众强烈地感兴趣,我并不喜欢科学语言那看起来就像是故意设计成莫测高深(或是无从比较)的方式,我相信任何人都具有理解任何事物的能力,只要其能被浅显地解释出来。理出知识的脉络非常吸引我,就像让针织工和科学家就着显微镜一起用我床上的细菌编一个床罩一样。每个人都有个学习曲线,但其结果,尤其是在个人体验和达到艺术目标方面, 是非常有价值的

生物追踪:GPS应用和播放声音作品

总体而言你觉得科学领域能从艺术领域学到多少?反之亦然。

我觉得“着眼于真实”这一从启蒙运动(the Enlightenment)以来科学所秉持的信条现在已经变成了一个问题。理性经验主义的概念被攻击为无效的。实验者与实验本身间的现象学关系现在日益变得重要。艺术表达多重内涵的能力,从分析的、哲学的到感情的都使得其成为研究知识的理想模式,包括新的范例,表演,我相信,成为元知识的一种形式。

感谢Anna!

October 30th, 2007 at 2:00 am

“理性经验主义的概念被攻击为无效的。实验者与实验本身间的现象学关系现在日益变得重要\”

嗬嗬,后现代科学,