能像Art Orienté Objet那么有启发性的艺术家很少,这是一对关注环境和动物试验的二人组合。Art Orienté Objet的意思是“面向艺术的对象”,但也可以解读为“对象引导的艺术art oriented by objects”。Laval-Jeantet和Benoît Mangin的作品目的是引发一场争论,一场关于正发生在实验室关闭的大门之后和当今社会中的事件的争论。

能像Art Orienté Objet那么有启发性的艺术家很少,这是一对关注环境和动物试验的二人组合。Art Orienté Objet的意思是“面向艺术的对象”,但也可以解读为“对象引导的艺术art oriented by objects”。Laval-Jeantet和Benoît Mangin的作品目的是引发一场争论,一场关于正发生在实验室关闭的大门之后和当今社会中的事件的争论。

他们的作品根植于最新的研究,探讨科学和艺术间的内在联系。有时他们跟科学家用一样的工具。他们最具反讽意味的作品之一是Culture de Peaux d’Artistes(皮肤文化),他们请波士顿麻省理工学院皮肤制造实验室的研究人员从他们在表皮上提取活体切片。然后将这些样本植入猪的真皮,猪皮上刺有动物装饰图案,大部分是危险的物种或生物实验中常用的物种。这块皮肤就成为一种象征性的标志结盟,也是对“物种屏障”的质问。

然而,面向艺术的对象作品的另一重意味是,在跟生物科技的结合中,最具挑战的艺术隐喻并不一定需要生物反应器,复杂的仪器或高技术过程。例如在兔子是用来证明的这件作品中,主要组件是一只在垃圾堆里发现的被剥了皮的白兔。兔子体内被换上了用绵羊多莉身上的羊毛编织成的内脏,多莉是首只从成年身体细胞中克隆出来的哺乳动物。这件作品质疑了道德观和审美观之间的关系,以及某些艺术和科学之间关系的评论。

他们的系列作品玩具娃娃博物馆会让人想起Box in a Valise——Marcel Duchamp(马歇尔.杜尚)为自己最喜欢的作品所作的便携式博物馆——还有文艺复兴时期流行的cabinets of curiosities美术品陈列箱。自然战栗博物馆,精神战栗博物馆和人性战栗博物馆看起来像可爱的玩具娃娃小屋,却陈列着令人不安的场景,活体解剖、钟形罩中受到电击的动物,笼子里的宠物,有人类特征的电池母鸡,等等。

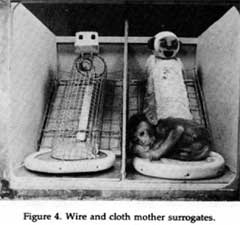

正因为玩具屋子和里面的住户都那么迷你那么可爱,使得它们所展示的现实更令人不安。自然战栗博物馆中的一件仿制品是“金属丝代理猴妈妈”,这是根据Harry Harlow关于“感情的科学研究”的试验进行的再创作。50年代时,Harlow将幼猴跟母猴分开。然后由两台能够供应奶水的代理机器猴妈妈抚养小猴,。一台完全用金属丝制作,另一台则在金属丝上披了柔软的厚绒布。

正因为玩具屋子和里面的住户都那么迷你那么可爱,使得它们所展示的现实更令人不安。自然战栗博物馆中的一件仿制品是“金属丝代理猴妈妈”,这是根据Harry Harlow关于“感情的科学研究”的试验进行的再创作。50年代时,Harlow将幼猴跟母猴分开。然后由两台能够供应奶水的代理机器猴妈妈抚养小猴,。一台完全用金属丝制作,另一台则在金属丝上披了柔软的厚绒布。

另一件引人注目的作品是先驱方舟,这是在参观了Pioneer Farm(先驱农场)后得到灵感而创作的悬挂的活动装置。这座澳大利亚研究中心收养各种由于人类活动(有毒的化学或放射性污染物)或自然原因而变异的受害动物。这两位艺术家当时获得躯壳参观了这所农场,但不能拍照。这次访问后,AOo在科学出版物上收集所有他们能找到的关于变异动物的描述,然后制作了一艘巨型诺亚方舟,上面满载着瓷制的基因突变后的物种。

AOo创立于1991年,你们是从一开始就决定关注生物科技,动物试验和生态演化等问题吗?这些年来你们的目标和手段是如何演化的?

我们从一开始就决定从科学和社会学的角度创作跟活物有关的作品,植物的,动物的或人类的。由于我们都跟生态学研究小组有紧密联系,所以讨论跟生物科技和动物试验相关的话题是很自然的事情。

事实上我们从未偏离这类主题,我们只是根据所深入的试验领域的不同来拓宽所采用的手段,这是为了更好地创造视觉图景和过程。我特意用这个词,因为它能充分传达我们作品的内在逻辑:让视觉形象在潜入知识领域之后凸现出来。

你们有怎样的背景?你们中有人接受过成为科学家的训练吗?

出于家庭原因,起初我是唯一一个进行科学研究的成员,我获得过物理化学硕士学位,就在同时期我还进行艺术研究,稍后我研究了人种学和临床心理学。Benoit的背景更偏向文科,他学习过绘画、戏剧、文学和艺术史。

在跟研究中心打交道时,对自己的动机你们能公开到什么程度,而且这种看法是从艺术家的角度提出来的?特别是在“Cultures de peaux d’artistes皮肤文化”这个项目中,你们是如何说服研究者们帮助你们达成目标的?

找到能对艺术手法持开明政策的研究中心很不容易……我们首先是艺术家,我们提出的研究计划书跟研究中心已经建立起来的原则相比是令人极其震惊的。此外,我们的计划书也必须能恰好迎合他们可能对某一特殊项目的好奇心。事实上,这种研究有点像军队里的训练营地,而且需要长期协商才有结果。我在加拿大杂志“inter art actuel”《真正源自内心的艺术》的2006年秋季刊上发表过一篇文章,详细叙述了“皮肤文化”这件作品诞生的细节和故事。

Culture de Peaux d’Artistes皮肤文化

自然战栗博物馆和精神战栗博物馆跟之前的项目人类战栗博物馆是相互呼应吗?其间有何联系?

这个项目最初的构想是创作一个作品集,分别关注三个激发我们的领域:生态学领域(自然战栗博物馆),生物学领域(人类战栗博物馆)和心里社会学领域(精神战栗博物馆)。这三个博物馆是受展览馆和收藏者的要求而摆放在一起的,他们想从我们身上看到更多的连贯性。我们的对策是让他们看到我们过去的和即将完成的作品能够很容易地和谐共存。

在越来越频繁的合作中艺术家和科学家能获得什么?

艺术家会提出一些全新的手法,在当前实验室的运作规则下科学家可能不大能理解这些手法。这些手法常常能满足科学家对“不可实验性”进行实验的需要,这样艺术家就成为揭开沉重规则枷锁的中介,但这一过程往往极其困难。从艺术家的角度来看这是双赢的局面,当然是在艺术家想介入科学法典的情况下……那看起来可能会相当沉重。

能解释一下你们为了实现先驱方舟做了哪些工作吗?制作这件作品的原动力是什么?

先驱方舟是一件揭露性的作品,它展示了人所共知却没有影像记录的科学事实,因为影像会引发争议,但事实上自发的基因突变和配种杂交培育都有所增加。但由于科学出版物上没有这些事实图像,我们就创作了一艘巨型的诺亚方舟。由于基因变化而变异的动物雕像从方舟上的玻璃管道中滑过,这件作品既有揭露性,又很有吸引力,这样每个人可以自由决定他或她在这个永变世界中的位置。但这也是件令人不安的作品,这个装置只被完整地展览过一次……

我记得曾在一本杂志上读到TC&AP的Victimless Leather Jacket无害的皮夹克在公众中引发了不安的情绪。有些人宁愿穿着被屠宰的牛皮,也不愿去想象某天能够不伤害任何动物就能制造这样的皮衣。我猜想Roadkill coat路杀衣,一件用死在大路上的动物的皮毛制成的衣服可能会引发同样的反响。公众们会有何反应?艺术家需要用震惊和令人不安的情绪才能传达讯息吗?

我记得曾在一本杂志上读到TC&AP的Victimless Leather Jacket无害的皮夹克在公众中引发了不安的情绪。有些人宁愿穿着被屠宰的牛皮,也不愿去想象某天能够不伤害任何动物就能制造这样的皮衣。我猜想Roadkill coat路杀衣,一件用死在大路上的动物的皮毛制成的衣服可能会引发同样的反响。公众们会有何反应?艺术家需要用震惊和令人不安的情绪才能传达讯息吗?

对Roadkill Coat路杀衣的反应更多的是着迷而非害怕。这件作品被解读为指出了都市对自然世界造成的破坏。每个人都想认出到底这件衣服是用什么动物的皮毛做的,看起来他们都很着迷于此。

这件衣服更多想传达的是政治意味而非恐惧,而衣服的形状也是要集中展示牺牲后的野生世界的美。人们更愿意将它看作一种号召,号召日益增加的认知,而非一件挑衅物,这才是它的真正意义。事实上,让我们震惊的东西往往不是挑衅和刺激,而是在面对这种刺激时的无动于衷……最纯粹的事实信息才是最令人不安的因素。这就是为什么我们总抓住事实本身,制造具有根本对抗性的作品:排斥而又着迷。

你们觉得哪些艺术家的作品特别有启发性?

要说启发那就要带我们回到很久之前了……嘿嘿。

我们以相当自发性的方式进行创作,但我们喜欢很多艺术家。从Chris Burden,Jeffrey Vallance到Jun Takita,还有其他许多人。

Are you working on new projects or preparing exhibition?你们现在进行新的创作或在为展览做准备吗?

是的,我们从不停止创作。我们现在的工作集中在行为错觉,植物生物技术,生理记忆搭建等方面,我还在写作……我写过一本关于创造的小说,“Premiere peau”(“First Skin”),这本书在德国由Piper Verlag出版社出版了,题目是“Dreigestirn”。

谢谢Marion。