我在埃克斯-普罗旺斯艺术学院(Ecole d’Art d’Aix en Provence)度过了非常有意思的四天。那儿有持续一整个星期的演讲、放映和讨论会,内容是关于“从实验室主观产物走向社会性客观存在”(De l’objet de laboratoire au sujet social)。我们探讨了有关生命、人类行为、人类/动物/机器关系与生物艺术的社会、文化和伦理道德问题。

我在埃克斯-普罗旺斯艺术学院(Ecole d’Art d’Aix en Provence)度过了非常有意思的四天。那儿有持续一整个星期的演讲、放映和讨论会,内容是关于“从实验室主观产物走向社会性客观存在”(De l’objet de laboratoire au sujet social)。我们探讨了有关生命、人类行为、人类/动物/机器关系与生物艺术的社会、文化和伦理道德问题。

昨天早上我去瓦萨雷利基金会美术馆(Fondation Vasarely)听了Eduardo Kac的演讲。

Kac给我们的印象停留在Alba上,但通过他的演讲我了解了他27年职业生涯里的许多亮点,我意识到在他的名字背后还有很多东西,不仅仅是“荧光兔”(GFP rabbit)。

在八十年代,他的绝大部分作品都属于展示型,他主要的兴趣(现在依然保持着)是文学和诗歌。在1983年,他创作了一些全息照相术诗歌(holographic poetry),接着他研究出了数字诗歌和生物学诗歌。在他的作品中你能找到所有可能实现的交流视角。

那些全息摄影将他的兴趣用文字这一视觉视角表现出来。依靠它们,他开始试着研究语言的不稳定性。

1985年他开始对早于全球网出现的网络交流(networked communication)产生兴趣。第一个被他用作网络媒介的是优质的老式微型电话,它让他认识到如何在任何地方创造任意事物并将它展现给随意某个地方的随便某个人看。他的创造开始向非物质性方向发展。

微型电话作品叫做“重新胡言乱语”(Reabracadabra),用的是秘密的视角。他还研究视频电话、传真机、电视等等,将双向过程引入单纯的单向过程(如电视、传真)。比如“假想的肖像-邪恶的面容”(Retrato Suposto – Rostro Roto)。

他发现远距离交流之所以被限制是因为它将人与人之间的交流简化成一个小型平面屏幕上的声音与图像,身体的呈现被忽视了。

1986年,为了寻找新的展示方式,他提出远程呈现的艺术。根据他的解释,远程呈现与电话是截然相反的。比如我在芝加哥,你在埃克斯-普罗旺斯,通过远程呈现,你仍旧在埃克斯但你却感觉自己在芝加哥。我在这边所作的动作通过远程空间达到了一种切实的、身体上的效果。

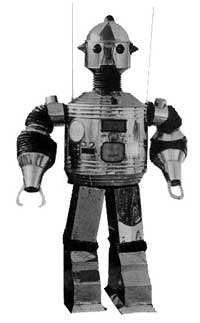

比如RC Robot,它是一个由无线电通信控制的人形机器人。

接着第二个机器人“鸭嘴兽”(Ornitorrinco)诞生了,它同前一个有相当大的区别。它并不是人形机器人。不像第一个机器人将近两米高,它很矮,因此,它的视角与动物或孩子非常接近。艺术可以解释这种视角的变化。人们可以从远处连接这个完全运动和无线的机器人,并通过电话网络改变其远程定位(远程控制)。

1996年,另一个远程呈现作品“稀有的鸟”(Rara Avis)诞生了。展览的观众及远程参与者可以通过一个机器金刚鹦鹉同有30只鸟的鸟舍产生交互作用。(现象视频)

戴上耳机后,参观者被“传送”到鸟舍中并通过机器鸟的视角观察鸟舍。当参观者向左右转头,远程机器鹦鹉也同样转头。真实场景瞬间转变为视觉场景。因为装置连接了网络,远程参与者也可以从远程机器鸟的视角看到展览。他们也可以用麦克风来控制展览中机器鸟的声音设备。

通过成功地让现场参与者实现同时存在于鸟笼内外,这个装置创造了一种比喻,揭示了新式交流技术是如何抹消交流限制,又肯定了这种限制的存在。

同时,博物馆和展览馆并没有网络装置,所以Eduardo需要自己带入网络。他引入了电缆,实现了转换,而非仅仅暗示转换的存在。正是通过这项作品,通过鸟舍,他开始探索生物体之间的关系,开始将生物体与非生物体的视角联系起来。

1994年,关于人类理解的文章(Essay Concerning Human Understanding)成为他第一次涉足生物体的作品。他提出了一个问题(此问题听起来有些荒谬):“在非人类世界是否也存在美感?”我们总是将艺术与人类联系起来,人类创造艺术,艺术为人类而存在。那么,是否存在为非人类物种创造艺术的可能性?为非人类而存在的艺术对整个艺术会有怎样的影响?

在肯塔基州,一只黄色的金丝雀被放进一个大笼子中,在笼子顶端有电路板、扬声器和麦克风。一张与电话系统相连的树脂玻璃光碟将金丝雀同这些装置分隔开来。在纽约,一个电极被放在一颗植物的树叶上用来感应它对鸟鸣声的回应。一台电脑监视着植物的微电压波动。这台电脑运行着“交互式脑波分析器”(Interactive Brain-Wave Analyzer),这个软件是用来观察基本丧失知觉的生物体的重要行为。从植物中得到的信息被传入另一台控制MIDI音序器的电脑。电子声音被预先记录,但结构与持续时长则是在植物对鸟鸣产生回应的同时被确定。

“在未知的国度进行远程运输”(Teleporting in an Unknown State)是正在西班牙巴伦西亚举办的个人作品回顾展的一部分。作品中,植物被关在一间暗房中。通过一个悬在上空并面对着底座的视频放映机,远程参与者使用网络来发送光,让植物进行光合作用,在完全的黑暗中生长。

这种生物连接在生物体与非生物体、现场与远程、人类与非人类中进行着。

1997年,“时间囊”(Time Capsule)成为Eduardo Kac职业生涯中的转折点。他在自己脚踝的皮肤下植入了一个微芯片(现在仍存在于他体内)。作品实现了人体内的数字视角的呈现。这种微芯片是宠物持有者用来辨认宠物身份,找回丢失宠物用的。Eduardo将自己同时注册为宠物狗与狗的主人。

这一年也是他创造“基因改造狗K-9”(transgenic dog, K-9)的开始。

接着他开始研究基因改造艺术,用分子生物技术和遗传工程技术创造存在于艺术范畴的生物。他最终创造了GFP兔,而非狗。

他的第一个基因改造作品是“起源”(Genesis)。在开头他引用了圣经中的一段话:让人类统治着海里的鱼,空中的鸟和地上各种各样的活物。

这句话可以表现出“人类在自然面前的优越感”这种可疑理论所暗含的东西。

他将这句话译成了摩斯密码,接着精心制作了一种简单的转换,通过他发明的一种以TCAG四个表现化学基本元素的字母为基础的系统将摩斯密码转译成DNA碱基对。从字母的结果中,他很快得到了一个实验室产物——一种基因。这种基因看起来像干蛋白。在人体外看基因,你会发现基因本身什么也做不了。局限于基因层面上的对话是不可能实现的。

“起源”基因被合成为细菌。网络参与者可以打开展览馆的紫外线光束,引起细菌真实的、生物学上的突变。这就改变了圣经的那句话在细菌身上的作用效果。展示结束后,细菌的DNA被译回摩斯密码,再译回到英语。

他将这个作品比作电脑(输入/输出设备)和“罗塞塔石碑”(Rosetta Stone)。

他将这个作品比作电脑(输入/输出设备)和“罗塞塔石碑”(Rosetta Stone)。

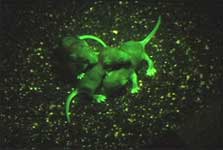

1997年,他产生了创造一个荧光哺乳动物的念头。那是一个空想的动物,在自然界中是不存在的。他对猫过敏,所以他决定使用兔子。兔子在白天看起来像白化病者,但在黑暗中通过一束蓝光的照射,动物产生了绿色的荧光。

这项作品于2000年完成,法国研究实验室曾检查了兔子并拒绝让Eduardo继续持有它。接着,Eduardo开始了解放兔子的抗争,坚持让兔子与他一起呆在芝加哥。我最中意的举动是Alba Flag(2001),他把这个作品放在自己的房子前表示自己不在家。

2000年确实是麻烦的一年,法国人不断谈论着血液感染丑闻、疯牛病,人们害怕未来的克隆产物、健康的不确定性、数字世界末日等等。

媒体一直关注这个事件,但事实上他们对实验室和Eduardo在设计项目上的冲突更感兴趣。

“喧嚣与遗忘”(Hullabaloo and Oblivion)

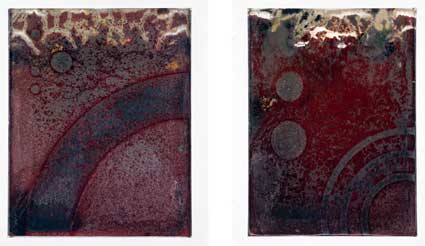

“关于不可思议的发现的秘密标本”是Kac最新的作品之一。他创作了一些生物小区,它们是可以挂在展览馆墙上充当绘画作品的有生命的作品。除了作品是有生命的这点以外,它们还在展览的过程中为了适应内在的新陈代谢和周围环境条件进行着改变,框架就是它们的外骨骼。它们既是客观存在也是主观产物。它们中的任何一个都建立了一个自立的生态系统,其中包含数千个以土、水及其他物质为媒介而存在的小生物。如果你为它们提供光和水,它们的颜色会发生突变。兔子从未离开过实验室,但Kac的秘密标本里的细菌可以脱离,它们是宠物细菌。

“第八天”研究了正在实验室中独立发展的荧光物。“第八天”以一种新的生态系统展现出来,它将活的基因改造生命体和一个生物学机器人在一个树脂玻璃圆屋顶下的环境中结合起来。如果GFP植物、GFP阿米巴变形虫、GFP鱼、GFP鼠在露天的世界里共存会产生怎样的结果将通过这个系统被展现出来。

生物学机器人是一个体内有一种负责各种行为的活性生物元素的机器人,它的“脑细胞”是一个叫做“盘基网柄菌” (Dictyostelium discoideum)的GFP阿米巴变形虫克隆体。

这个作品的目标之一是证明人类的未来不会局限于传统的繁殖系统,不会使后代比我们不像人类。

然而,Kac坚持“第八天”会是他最后一个GFP作品,因为他不想变成Yves Klein的纯绿色单色作品。

目前,Eduardo正在举办一次大型的个人展,地点是西班牙瓦伦西亚现代艺术学院(Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM),展览将持续到11月11日。

January 2nd, 2008 at 6:36 pm

[...] We need money not art placed an observative post today on Eduardo Kacâ

April 6th, 2012 at 8:17 pm

记得绿色的兔子吗?