去年11月,我在马德里花了几天时间到林荫道媒体实验室(Medialab Prado)的视觉化(Visualizar)工作室先睹为快。这个工作室的项目都非常有意思,我最近走访了一些项目负责人,以对他们的工作进行更深入的了解。所以,请保持关注噢!

林荫道媒体实验室目前正在为Inclusiva网发起一次新的号召。在日益普遍的便携技术使用和紧密联系地理信息生产与管理的互联网应用背景下,工作室将探讨数字网络和物理空间这两者的关系。因为林荫道媒体实验室主办的活动质量都很信得过,所以我的意见就是:“何乐而不为呢!响应这个呼吁吧!”工作室的教师将会是Lalya Gaye(一年多以前我曾经采访过她),Selectparks的Julian Oliver,还有Juan Martín Prada。

我们觉得挺好(We Feel Fine)

让我们再回到视觉化工作室。也许你从它的名字里已经猜到了,这个工作室探索数据视觉化的迷人世界。工作室主管Jose Luis de Vicente在他撰写的简介里描述道“数据视觉化是一门交叉学科,它利用图像的广泛交流功能,为含义,原因和依存之间的关系提供一个易于理解的解释。这些含义,原因和依存常常出现在由科学研究 和社会生活产生的大量抽象信息之中。产生于二十年前的科学界的信息视觉化(InfoVis,Information Visualization的缩写)和数据视觉化(DataVis,Data Visualization的缩写)结合了统计学,图象设计与互动,以及计算机分析的策略与技术,创造出新型的通讯模型,使其更适合于在复杂性不断涌现的 年代完成阐释的工作。”

去年,Jose Luis以此为题作过出色的演讲,我曾经花了点时间把其中一部分翻译成英文。有西班牙语的视频可以在线观看。

JL从一个半世纪以前讲起,拿破仑——那个时代最有影响力的人,率军远征俄罗斯——这也是他走向末路的前奏。

Illarion Prianishnikov(1840-1894)创作的“在1812年”

1812年6月24日,拿破仑率领的691,501人的大兵团(Grande Armée)——同时也是欧洲历史上集结的最大规模的部队——开赴莫斯科。但等他们到达那里,看到的只有一座空城。城里的所有人都被遣散,所有的供给也被中断了。由于没有正式的投降,拿破仑觉得俄国人从他那儿剥夺了一场传统意义上的胜利。

军队不得不撤退。在归程中,给军队提供补给几乎是不可能的,主要是因为天气过于恶劣。马匹因为缺少粮草而变得虚弱,所有的马要么饿死,要么被饥饿的士兵拿去果腹。没有了坐骑,法国骑兵们成了步兵,大炮和马车被迫丢弃,部队没了装甲。饥饿与疾病带来惨重的伤亡,而逃兵增速也直线上升。大军团的小分队在Vyazma,Krasnoi和Polotsk也被俄国人击溃。法国军队在渡贝尔齐纳河时遭到俄军两面夹击,伤亡惨重,这也是法军在俄国遭遇的最后一场灾难。

1812年12月14日,大军团被驱逐出俄国领土。在这场远征俄罗斯的战役中,拿破仑的士兵只有大约22,000人得以幸存。

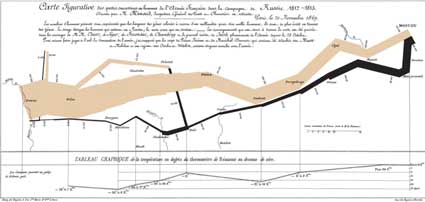

Minard绘制的地图,展现了1812年拿破仑的大军团进军俄国的路线。(全图)

这一史诗般的历史时刻被Charles Joseph Minard转换成了信息视觉化的先驱作品。1861年,这位法国工程师出版了1812-1813征俄战役中法国部队连续伤亡图解。这幅1861年出版的信息图,以拿破仑在1812征俄战役中遭遇的灾难为主题。这幅图使用了好几种二维变量:线条的粗细表示军队的强弱,数字指示关键转折点的军力。从左到右:

——图像顶端最粗的线条表示最初渡河的422,000人,他们一路深入到俄国领土,在莫斯科停下来的时候还有100,000人左右。从右到左,他们朝西走回头路,渡过Niemen河的时候,仅仅剩下10,000。随着大部队和余部会师(比如在渡贝尔齐纳河之前),图中显示的数字降中也有升。

——图的下半部分是从右往左看的。它用列氏度(将列氏度乘以1¼可以得到相应的摄氏度,例如-30°R = −37.5 °C)显示了法国军队从俄国撤退时的气温变化。从莫斯科的接近0°R(译注:原文此处未写明温度,该数据由原图推断得出。)到这次灾难性冒险结束时的-30°R。

单纯的作图以非常形象的方式表示出了事件的规模以及在短短几个月里法国军队每况愈下的过程。这幅地图很实在地告诉我们数据视觉化和图象的交流的魅力:这幅地图通过各种不同的手段,仅仅用图像就描述出征俄战役惨败的各项重要数据,以及这场灾难是如何发生的。信息设计及稍后出现的数据视觉化的长处之一就是它能减少看懂一个特定事件的来龙去脉所需要的时间,同时还能够更好地突出重点。

JL提到的另一个故事大约是同一时期发生在伦敦的,Steven Johnson在《幽灵地图》(The Ghost Map)一书中也写到了这个故事。

JL提到的另一个故事大约是同一时期发生在伦敦的,Steven Johnson在《幽灵地图》(The Ghost Map)一书中也写到了这个故事。

袭击欧洲大城市最严重的天灾要属19世纪的霍乱。由于垃圾没有得到及时清理,清洁水源的缺少,以及下水管道系统的不足,伦敦成为无药可医的流行病滋生的最佳地点。公众一致认为霍乱是由空气传播的,如果呼吸到了“瘴气”或者接触到霍乱的患者,就会染上这种病。

医生兼自学成才的科学家John Snow对这个观点颇为怀疑,他决心通过彻底调查这种致命疾病的根源来证实他的怀疑。

通过和当地居民交谈(在Henry Whitehead牧师的帮助下),他确定了霍乱爆发的源头是位于Broad大街(现Broadwick大街)的公共水泵。他对于这种疾病类型的研究足够可信,因此说服了当地政府废弃那个水泵。

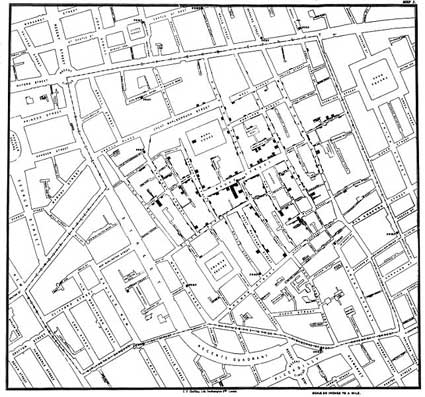

John Snow医生绘制的1854年伦敦霍乱爆发地点原图

Snow使用了一个点地图(黑色圆点代表霍乱爆发地点,十字叉代表水井)来研究和表示霍乱是怎样围绕着那个水泵发生的。他还利用实实在在的数据表明了水源水质和霍乱之间的关系。他指出,供水商从被下水道污染的泰晤士河段取水,然后提供给住户,这样增加了罹患霍乱的病例。

以上两个事例很清楚地展示了:图像是如何从大量杂乱数据中呈现出意义的。

数字艺术家Ben Fry把信息设计看作“用眼睛思考”的能力。一幅图可以帮助我们理解用其他形式无法完全理解的事物,从而拓展我们的认知技能。通过视觉化使意义呈现的空间可以非常大。举个简单的例子:解决一个复杂的数学问题的时候,你会拿出一张纸和一支笔来作草稿,同样,平面设计的交流功能也让我们把抽象问题形象化。

这样一种从数据海洋中提取信息,再用视觉化的空间构成来表达的新形式,把平面设计的交流功能和抽象问题形象化的功能结合到了一起

那么,这门艺术的现状如何?

如果平面设计师、信息设计师一干人等开始在某个社会背景下运用这些工具,会怎样呢?

第一个例子是关于2006年夏天黎巴嫩和美国发生冲突的事件。新闻披露了当时只有英国,以色列和美国拒绝在联合国命令下停止对峙。全世界的报纸几乎都报道了此事,然而只有其中一份最有视觉冲击力:

如果我们把它转换成文字,则新闻的冲击力将会大大不同。如今的报纸正在越来越多地使用到数据视觉化。

当然,在艺术和科学领域,同样能找到许多其他例子。比如:

不平等(Inequality), Josh用Processing制作的作品,像清清楚楚地表示出:1960年美国的CEO们的工资比平均工资多处41倍,到了2001年他们的收入比普通工人多出411倍。

如果把相同的数据放到传统的统计图标中,你能得到相同的信息,但却减少了立刻显现的震撼与互动性。

(顺便提一句,artificial.dk有这位艺术家一次很棒的采访,还有一段他在“影响力”[The Influencers]会议演讲的视频)。

信息设计也有它的局限性:数据的设置太过统计化,而数据的集成又太简单,缺乏互动。于是产生了一门将会影响到制图、平面设计等横向领域的新学科。

萌芽于九十年代的新视觉化实践,介乎数字信息分析和表达策略之间。它用鲜活的例子告诉人们,数据视觉化不仅可以应用于抽象数据的解析,还能应用于其他领域的解读和诠释。

例如,Ben Fry想知道“到底美国的邮编是怎么分派的?”这样一个简单问题。答案便是邮政解编(zipdecode)——邮政编码系统有多复杂,它就有多简单。

Bradford Paley曾经担任华尔街视觉化系统的设计负责人,他的另一个作品文本弧(TextArc)很好地显示出数据视觉化的跨学科混合风格。文本弧是一个让人着迷的文本视觉化呈现作品,整个文本只在一个页面中显示出来——在这个例子中,是爱丽丝梦游仙境和哈姆雷特。Paley跳出原著,并把它转换成空间结构,让空间文字的位置来显示它们各自的重要性,把它们包围起来的弧线则描摹出文字之间的联系。

另一个例子:色彩密码(Color Code)是一幅互动树图,上面有33,000个英语名词,每个单词用一个长方块表示。方块的颜色就是用图像搜索引擎搜这个名词的时候,结果中显示的平均颜色。此外,由于文字用类聚方法处理过,所以类似的单词在图上挨得很近。

JL接着展示了我迄今最喜欢的信息视觉化作品:Marcos Weskamp的新闻地图(Newsmap)。

这个应用程序可以从视觉上反映出谷歌新闻聚合器中不断变化的新闻全景。它把信息分割成容易识别的条带,当这些信息呈现在我们面前的时候,我们能够看出不同文化背景下新闻报道形式的差别,以及来自全球各地的新闻片断。

美学上的处理采用了语义学的诠释方法,它根据对应的语义,以一定的方式来组织信息。

Jonathan Harris的10×10,是一个互动型而且不断变换的世界快照和定义时间的图片展示。这个系统时刻观察国际新闻来源,每个小时,它都会收集100个被认为是全世界最重要新闻的词语和相关图片,并且把所有信息用100幅小图表示出来。10 x10经年累月地收集这些一小时更新一次的报道,同时把它们并排放在一起,拼凑出一块人类生活的“百家布”。

JL指出,这种呈现数据集的形式太过随意。显然还有更多办法来更好地表示一组数据以及数据间的关系。

此外,数据视觉化也是视觉的化身;是对不同语言所表达的一系列进程的诠释——有些人称之为数据开采(data mining);是从数据海洋中提取有用信息的科学。数据开采正被用作一项技术,它的应用领域从科学界慢慢转移到一个更加广泛的社会和文化导向层面。

《魔鬼经济学:一个流氓经济学家发现了一切事物的隐藏面》(Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything)是一本在任何机场都能看到的读物。它由经济学家Steven Levitt和纽约时报记者Stephen J. Dubner于2005年出版。在这本书里,Levitt使用了统计学分析技术来回答一系列的问题(其中有些相当令人吃惊)。此书一度引起争议,特别是关于解释纽约在90年代犯罪率急剧下降的那一章。在书的作者看来,使暴力事件的发生减少的主要原因其实是70年代的堕胎合法化。

《魔鬼经济学:一个流氓经济学家发现了一切事物的隐藏面》(Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything)是一本在任何机场都能看到的读物。它由经济学家Steven Levitt和纽约时报记者Stephen J. Dubner于2005年出版。在这本书里,Levitt使用了统计学分析技术来回答一系列的问题(其中有些相当令人吃惊)。此书一度引起争议,特别是关于解释纽约在90年代犯罪率急剧下降的那一章。在书的作者看来,使暴力事件的发生减少的主要原因其实是70年代的堕胎合法化。

其它例子:通过安然探测器(Enron Explorer),跳板代码(Trampoline)工程师提供了多达200,000封在丑闻调查期间公布的安然公司内部电邮。这个系统生成每个雇员的社会关系网络图,使用户看到这些社会关系网络可能指示着导致这架美国能源公司倒闭的原因。

安然事件(简单介绍)标志着新闻业技术的转型:从讲述事实的时代到过滤数据的时代。水门丑闻的曝光是由于隐藏的信息被挖掘了出来。安然事件则不同,它的曝光始于一个新闻工作者对公共数据进行分析的时候,在某一时刻意识到显示出的数据与安然公司本来要进行的活动有出入。

另外一个非常简单的例子告诉我们怎样用一串数据来讲故事。腐败被看作是阻碍经济发展的一个主要因素,但是比起法律强制性,文化规范在控制腐败中的重要性却鲜为人知。为了解释清楚这两个因素,两位研究人员走遍了几千位来自全世界的驻纽约外交官的办公室。美国的外交豁免政策意味着违规停车可以免交罚金,因此研究人员认为可以把文化规范看成唯一的影响因素(至少他们相信是这样)。他们调查的结果如左图所示。

另外一个非常简单的例子告诉我们怎样用一串数据来讲故事。腐败被看作是阻碍经济发展的一个主要因素,但是比起法律强制性,文化规范在控制腐败中的重要性却鲜为人知。为了解释清楚这两个因素,两位研究人员走遍了几千位来自全世界的驻纽约外交官的办公室。美国的外交豁免政策意味着违规停车可以免交罚金,因此研究人员认为可以把文化规范看成唯一的影响因素(至少他们相信是这样)。他们调查的结果如左图所示。

为了强化这种常见的文化偏见,作者还指出,拿到罚单最少的外交官来自挪威,丹麦,瑞典等国家。

还有个案例来自一个《连线》杂志(Wired)的记者,他认为恋童癖者(在美国,已定罪的性侵犯数据是公开的)跟MySpace用户群有关。于是这位记者编写了一个程序脚本,搜寻在网络社交平台上注册的性罪犯。在他找到的罪犯当中,有一些和朋友以及家人在一起,但其中有3个正在勾引儿童。这位记者所做的工作加速了对Andrew Lubrano这种人的逮捕。程序的代码已经可以在此获取。

有个很有名的数据管理方法叫做标签云(tag cloud)。例:美国总统演讲标签云概括出历届美国总统在演说中使用频率最高的一些单词,从而反映出他们眼中历久常新的重要问题。

信息视觉化还有一个大显身手的时候是当它扮演社会关系网图(sociograms)的角色的时候。这时,它能够揭开人际关系的面纱,显示出人际关系中的某些结构特征。

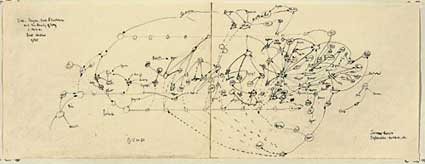

艺术家Mark Lombardi对于复杂的社会构造和事件巧合非常着迷,他把对两件事物的激情一起融入了他著名的共谋(Conspiracy)地图中,用于解构诸如水门丑闻、梵蒂冈银行丑闻(译注:1982年意大利安保信银行[Banco Ambrosiano]涉嫌洗黑钱倒闭,而梵蒂冈银行是安保信的最大股东。英文资料参见这里。)、伊朗门丑闻(译注:里根时代爆发秘售伊朗军火所得,收入接济尼加拉瓜右翼叛军的大丑闻。)等事件。

让我们我们回想过去十五年间最著名的媒体艺术作品:Josh On的“他们统治”。这个应用程序揭露出美国统治阶层之间的一些关系;同一群领导者如何出现在不同但都实力强劲的美国企业高级管理层中;一些人是如何雄踞500强公司的第5、第6、第7位的。它允许用户浏览这些环环相扣的人名地址册,在管理层和公司中进行搜索。

像“他们统治”这样的作品,其优点不在于能“提供问题的答案”或是告诉人们高居管理层的人彼此是敌是友,而在于艺术化地表现出我们身处现实的复杂性,不然的话,错综复杂的现实会让人理解起来伤透脑筋。

由Ingo Günther创作的世界处理器在地球仪上标出各种社会、环境和政治世界性参数的地理分布:包括国际移民、国家债务、财富分布、CO2排放量最高的国家等。

芝加哥犯罪数据库(Chicago Crime database)从谷歌地图搜集那些已被警方发现的全国犯罪活动数据。

意向数据库(The Database of Intentions,由John Battellle命名)是一个数据创造、分类和传播的重大改变,它不再是科学、经济学或者统计学处理的结果,而是变成了一个社会学现实。我们每个人都成为了一个数据生成器,这可多亏了web2.0和琳琅满目的搜索引擎。每次我们在搜索引擎上查找一个关键词的时候,我们获取了信息的同时,搜索引擎也从我们这里获取到了信息:比如我们需要什么,我们在找什么,我们喜欢什么,我们害怕什么,我们担心什么等等。

糟糕的例子则是AOL(译注:“美国在线”网站的简称。)是如何将大量关于用户咨询的数据泄露出来的。虽然他们事后进行了道歉,却为时已晚。

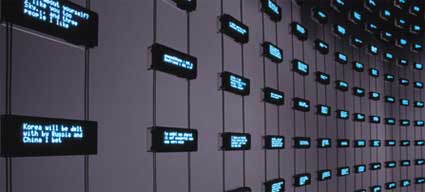

Mark Hansen和Ben Rubin的 聆听式邮件(Listening Post)诗意地给数据流安上了一张面孔。这个装置从聊天室、公告栏还有其他公众论坛实时摘选文本片断,用声音合成器读出这些文字,并且通过200多个悬挂在垂直架上的电子屏幕显示出来。

由Stamen开发的挖掘实验室(Digg Labs)可以实时视觉化转译社区活动。

不过,你怎么评判一个社会活动的质量呢?

Golan Levin在他的杰作“甩就甩了”(The Dumpster)中告诉人们怎样将少年情侣浪漫的分手方式进行视觉化。

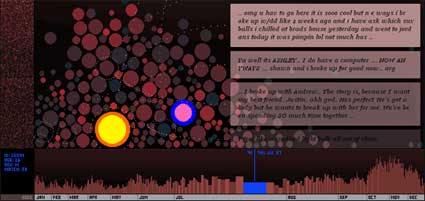

还有一个某种程度上与之类似但更有抱负的作品:我们感觉不错(We Feell Fine)出自Jonathan Harris 和Sep Kamvar之手,通过收集关于网络用户在日志中流露的情绪数据,来研究人类的情感。他们编写了一个程序脚本,从最新发布的日志条目中搜索“我觉得”“我感到”一类的短语,然后记录下整个句子,辨认出句子中表达的具体“感觉”(譬如伤心、快乐、沮丧等。)。

JL用了一则关于“他们统治”的轶事来收尾。显然有两类人会去使用TR:对这个程序感兴趣的网络用户,还有本身就是TR的一部分的人——管理层人士使用TR来看看他们如何与另一个人联系上,他们的下属当中有谁和他们想要接触的人有联系。

不过,这群数据设计师创造出的迷人图像的主要危险,在于相信仅仅一幅图像能够定义现实,令现实局限于图片中,使他们认为只要领会和解读出现实就足够了。

相关条目:关于林荫道媒体实验室最新项目“Interactivos?”的系列报道,采访Jose Luis de Vicente。

责编:sophywt

July 13th, 2008 at 10:35 am

[...] 原文地址 译文地址 [...]

July 13th, 2008 at 10:55 am

[...] 原文地址 译文地址 [...]

November 30th, 2008 at 12:06 am

[...] (小编:强烈推荐点击这里看全文,接下去是 Jose Luis的精彩演讲内容。Jose Luis从一个半世纪以前讲起,拿破仑——那个时代最有影响力的人,率军远征俄罗斯——这也是他走向末路的前奏。他举了许多关于数据视觉化的例子,解析了数据可视化的信息传达价值,以及美学价值。) [...]

December 22nd, 2010 at 10:20 am

[...] we make money not 所發表的 Visualizing: Tracing an aesthetics of data 一文中(中譯在此),從古至今舉了一些資料視覺化的範例。如法國土木工程師Charles Joseph [...]

June 27th, 2011 at 10:19 am

[...] we make money not 所發表的 Visualizing: Tracing an aesthetics of data 一文中(中譯在此),從古至今舉了一些資料視覺化的範例。如法國土木工程師Charles Joseph [...]

January 10th, 2015 at 1:10 pm

[...] we make money not 所發表的 Visualizing: Tracing an aesthetics of data 一文中(中譯在此),從古至今舉了一些資料視覺化的範例。如法國土木工程師Charles Joseph [...]

March 24th, 2017 at 2:04 pm

[...] we make money not 所發表的 Visualizing: Tracing an aesthetics of data 一文中(中譯在此),從古至今舉了一些資料視覺化的範例。如法國土木工程師Charles Joseph [...]